子育ち理論の遠藤さんは、

「学習の場面には【生活由来の学習】と【遊び由来の学習】と2つのタイプがある」

と仰いました。

Contents

【生活由来の学習】と【遊び由来の学習】

このことは2017年の受講当時にはなかった理論で、

のちにえんどうまめの会かどこかで聴いたお話です。

私の理解では、

【生活由来の学習】とは、10の補数や九九のように

パターン化して身につけ(無意識レベルで扱えるような感覚にする)

基礎的な知識をつける学習のこと。

【遊び由来の学習】とは、一見しただけでは解けない、

いくつもの要素が組み合わさり、

じっくりと腰を据えて考えなければいけない学習のことです。

現代っ子はこの「じっくり」がめちゃくちゃ苦手。

「タイパ(タイムパフォーマンス)」とかいう言葉が流行語になるようなご時世ですから、

パッと見て、パッとわかるような問題でないと、なかなか取り組めません。

【生活由来の学習】を鍛えるには、宿題がその役割を担ってくれています。

しかしじっくりと文章を読み、思考力を鍛える機会はなかなか少ないのです。

我が家のSun(新6年)にとって、

その役割を担ってくれていたのが「どんぐり俱楽部」でした。

彼女は5歳半(年中の1月末)からどんぐり倶楽部の問題に取り組み、

いよいよ今年度最終学年となっています。

Moon(新3年)の場合

同じように5歳(年中の2月)からどんぐり倶楽部に取り組み始めた次女Moon。

しかし、Sunとは違う経過をたどっています。

1年生になっても0MXがなかなか進まない彼女…。

これはSunと同じやり方では伸びないかもしれない、

というときに、こちらの書籍から情報処理特性について学びました。

「視覚空間型」チェックシート

◇特長

①行動的で、手や体を動かした活動を好む

②じっと座って話を聞くのが苦手で、頭に入らない③言葉で学ぶより、体で感覚的に覚える

④目で見て、瞬間的な反応や処理を行うのに長けている

⑤理論や抽象は苦手で、実践や応用に関心がある

⑥注意が散りやすく、新奇な刺激を求める

⑦体感的で、オリジナルな感性をもつことがある

◇問題点

①五教科では成績不振に陥りやすい

②講義型の授業は集中できない③言葉の説明では、頭に入りにくい

④衝動的で、暴言や攻撃的行動に走りやすい

⑤口下手で、不愛想なため、周囲から誤解されやすい

⑥押さえつけようとすると、反抗的になりやすい⑦学習障害を抱える子も多い

「なぜ日本の若者は自立できないのか」岡田尊司著 P75

このチェックシートのほとんどにチェックがつく彼女は、

視覚空間型の情報処理特性を持っていることがわかりました。

だから、集中力の切れてしまう学校のテストの裏面

(思考力を測る内容なので、文章量も多いんです(;´Д`)

では、0点とかいうこともありました(~_~;)

「ま、分からん帳に入れて春休みがんばろ!」と笑い飛ばしました。

Moonはここ1年程の土日の【遊び由来学習】タイムでは、

どんぐり倶楽部ではなく、金森先生のS6級に取り組んでいました。

しかし思考力の伸びを感じるタイミングがなかなか来ず、

このままでよいのか…と教材選定に疑問をもっていました。

そんな時に出会ったのが、

以前からお世話になっていた吉田ひろみ先生

(旧どんぐり教育研究会代表→キャリア育児研究会代表)が、

新たに作成された「算数の森 3年生」

(メルカリにも出品されています。「キャリア育児研究会」で検索!)

という教材です。

どんぐりと比べれば、問題の内容としては教科書レベルではありますが、

視覚空間型の子にとっては最適ではないかと感じるのです。

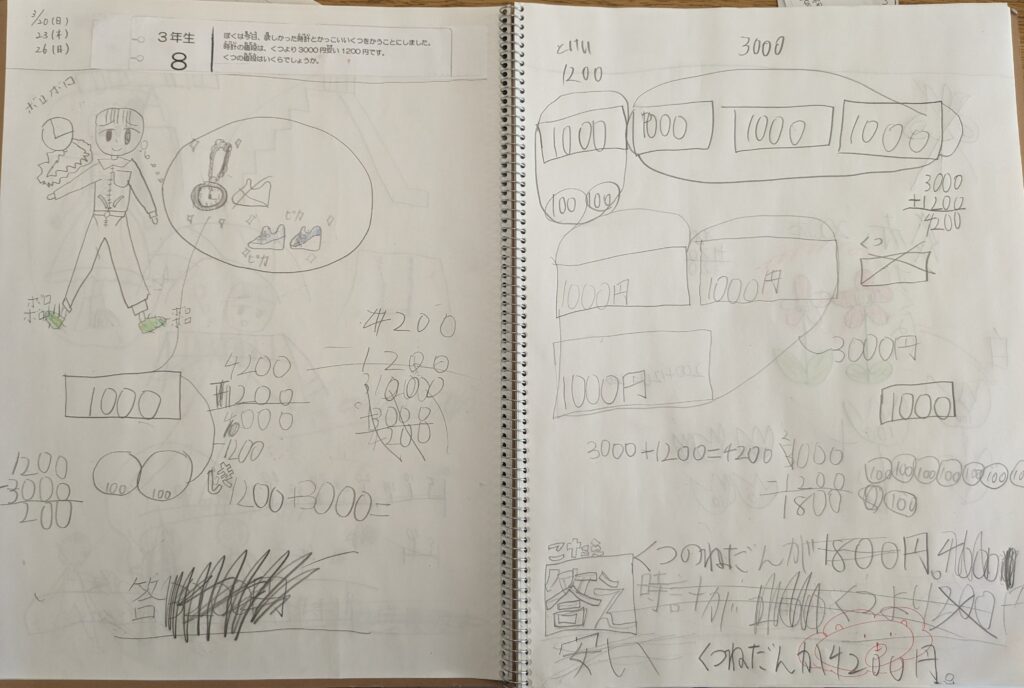

算数の森 3年生-8

1日目。

Moonは「時計の値段はくつより3000円安い1200円です」

この「安い」だから「ひきざんだ!」と考えました。

しかし、「意味が通るが見直してね」と通し読みをすると…

あれ・・・?となりました。

ここで今日はやめるコール。

2日目。

この日は卒業式の日で在校生はお休みの日。

いつもの週末ではないので、いまいち気持ちのコンディションが整わず。

通し読みで意味が通らないことに苦戦して、20分ほどでギブアップ。

3日目。

右ページに時計の1200円を描きました。

3000円も描き、これ全部が靴の値段であることに気が付きました。

そして1200+3000=4200

靴の値段は4200円であると導くことができました。

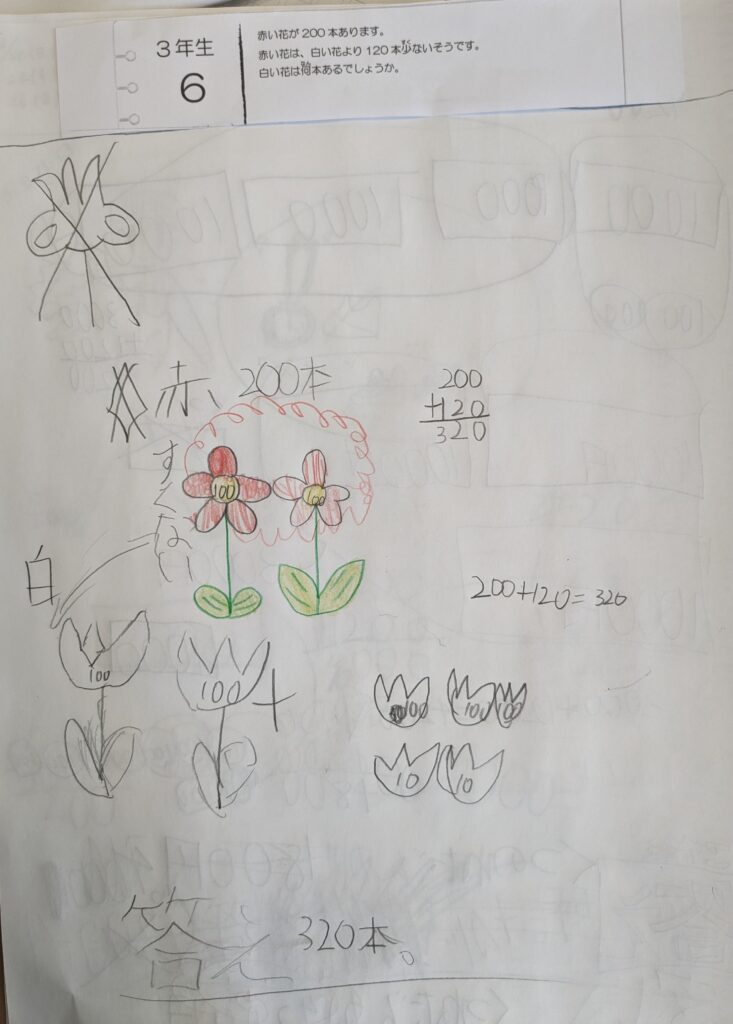

算数の森 3年生ー6

私の実家に帰省し、のびのびと遊んできた1週間を経た4月1日。

Moonが選んだのはこちらの問題でした。

そして20分ほどで解きました。

私は内心「120本少ない」の言葉に引きずられて、

200-120とするかも・・・と思っていました。

しかし、彼女はしっかりと文章を読んでいました。

丸付けをしながら

「ひっかからなかったねぇ」と言うと、

8番でいっぱい考えたからね!!

ドヤ顔のMoonでした。

視覚空間型の子は数字など言葉や抽象的なものを理解するのが苦手です。

だから、「少ない」とか「安い」とか学校で【ひき算言葉】

だとか教えられてしまうと、文脈を捉えることなく式をたててしまいます。

どんぐり問題は情報が盛りだくさんなので、

思考段階までにいくのに時間がかかります。

視覚空間型の子はお絵描きが好きだったりするので、

どんどん脱線して、たくさんお絵描きをして

「疲れたから今日はここまで~」になってしまったりします。

そして情報が盛りだくさんの絵の中から、

思考に必要な部分を取捨選択していくのは、

非常に難しいことです。

算数の森はとてもシンプルなので、思考段階にスムーズに移行することを

Moonの様子を見ていて感じました。

「正解だけが全てではない」ことは確かですが、

何か月も分からん帳に行きになるよりも、

2回に1回くらいは〇になるのは、

【遊び由来の学習】を続けるモチベーションアップには効果的です。

「算数の森」開発秘話

吉田先生がなぜこの教材を作られたかと言うと、

どんぐり問題がうまくいかない子は、

視覚空間型の情報処理特性をもっているのではないか

ということに気づかれたことから始まり、

このような特性を持つ子達に、

どんぐり以外の選択肢を提示したいという思いから作られたそうです。

長年どんぐりユーザーさんの相談にのってきて、

「お絵描きして脱線していい」

「テストで0点でも上等!」とどんぐりでは言うけれど、

4年生くらいから学習で困り始め、

卒業時になってもまともに式すら立てられない、という子も多数いたそうです。

高学年のための「準備学習」として、

文章題は絵図をもとに、

式を着実にたてるという経験を積み、

あとは買い物や料理などで生活体験を積んで

数の感覚を養ってほしいと願われています。

絵図に起こすと、それを「算数語に変換すること=式が自然に立てられる」

ことなんだということは、Moonの様子を見ていて感じました。

視覚空間型の情報処理特性をもつ子の

遊び由来学習には、「算数の森」おススメいたします!!

コメント